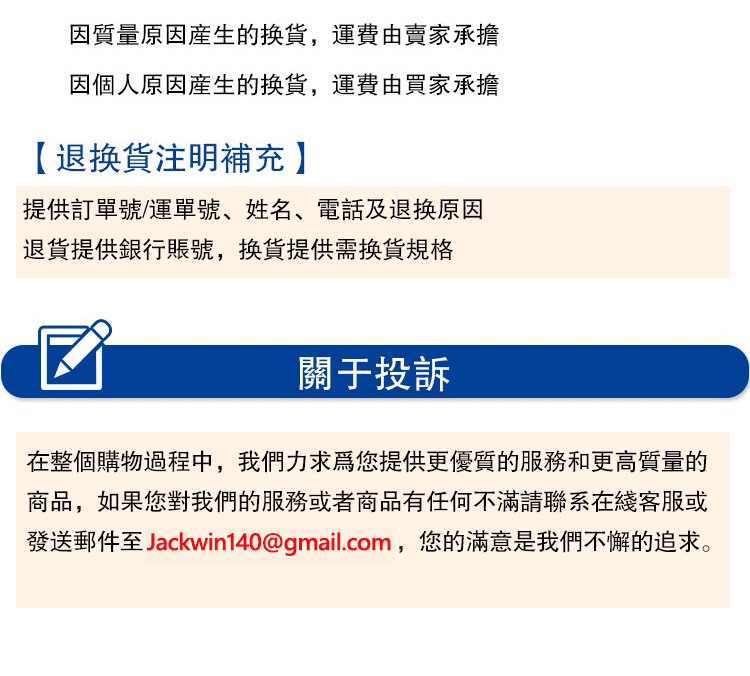

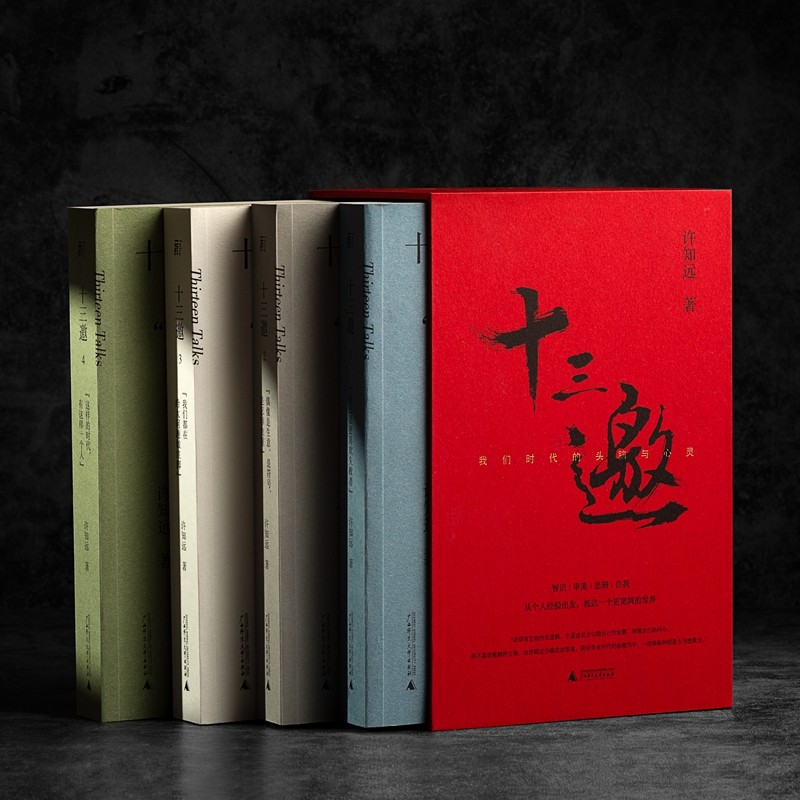

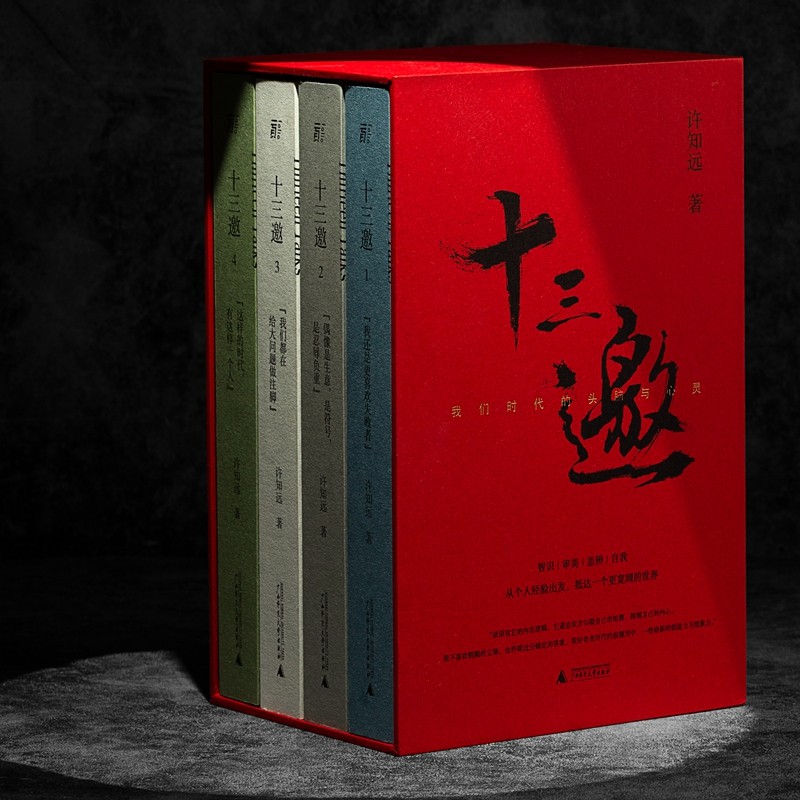

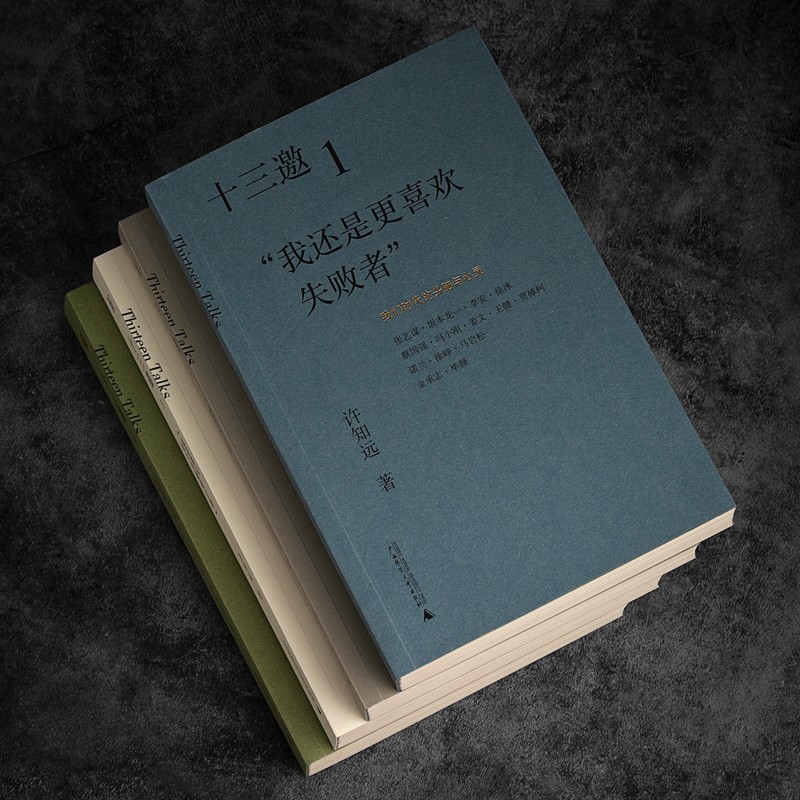

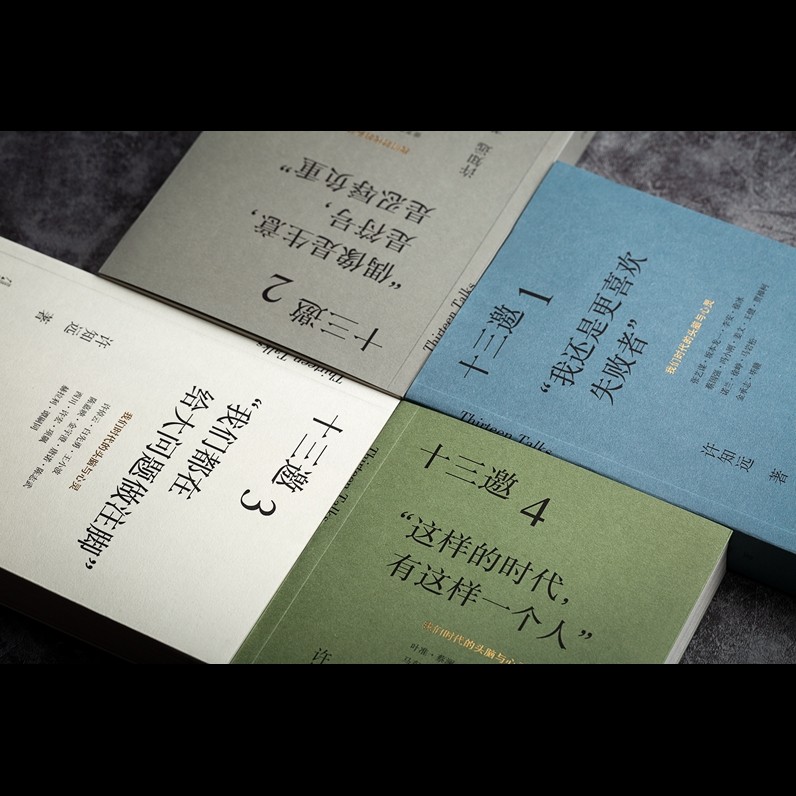

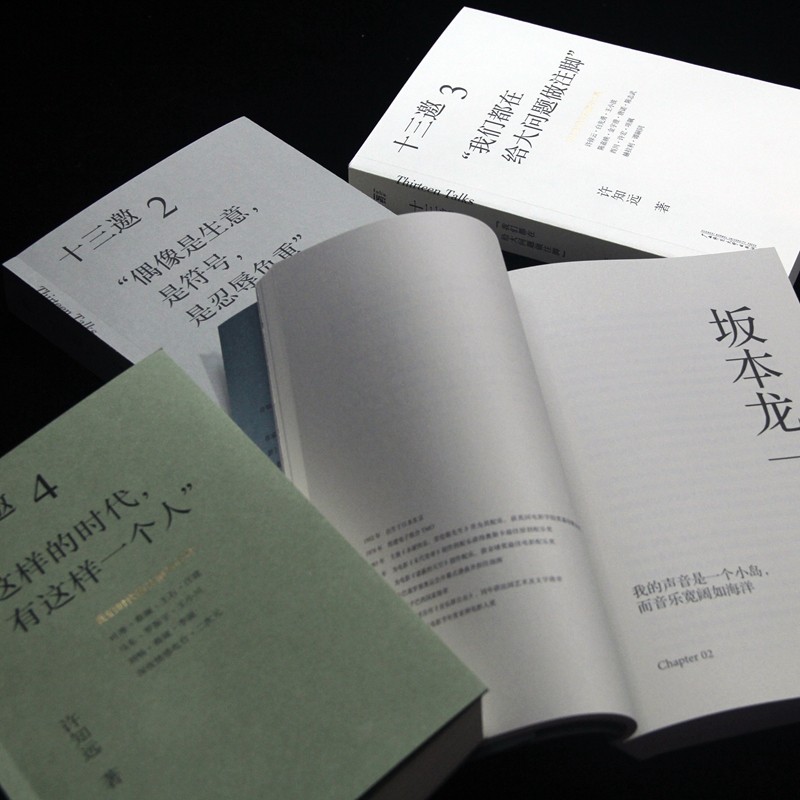

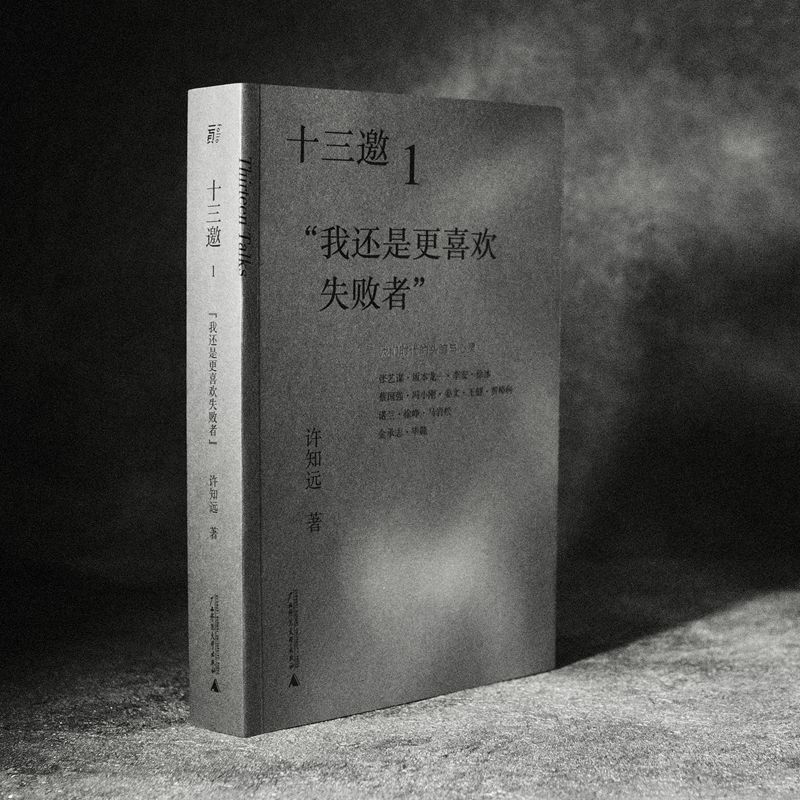

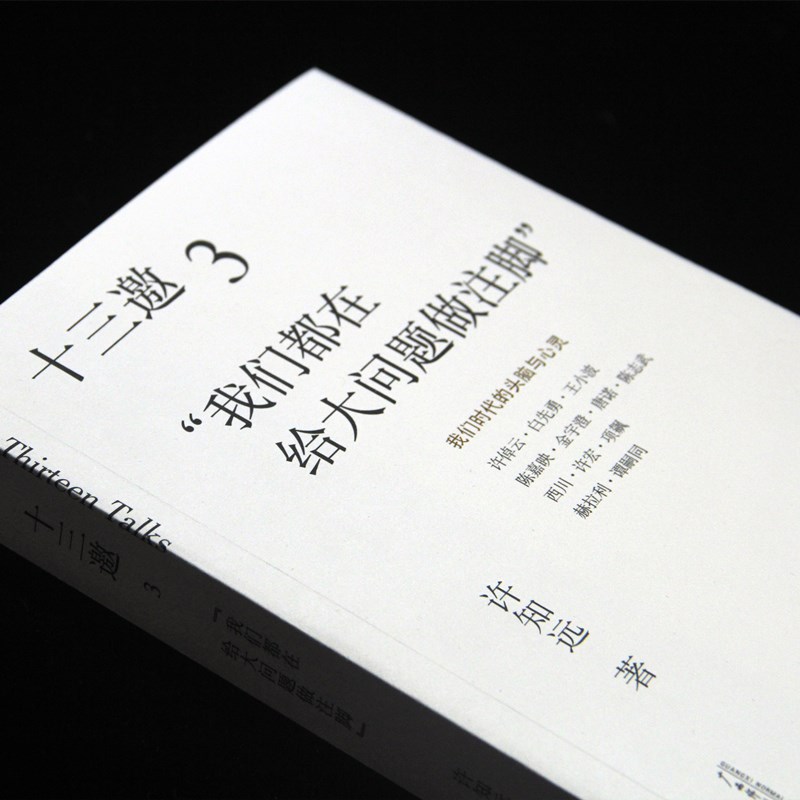

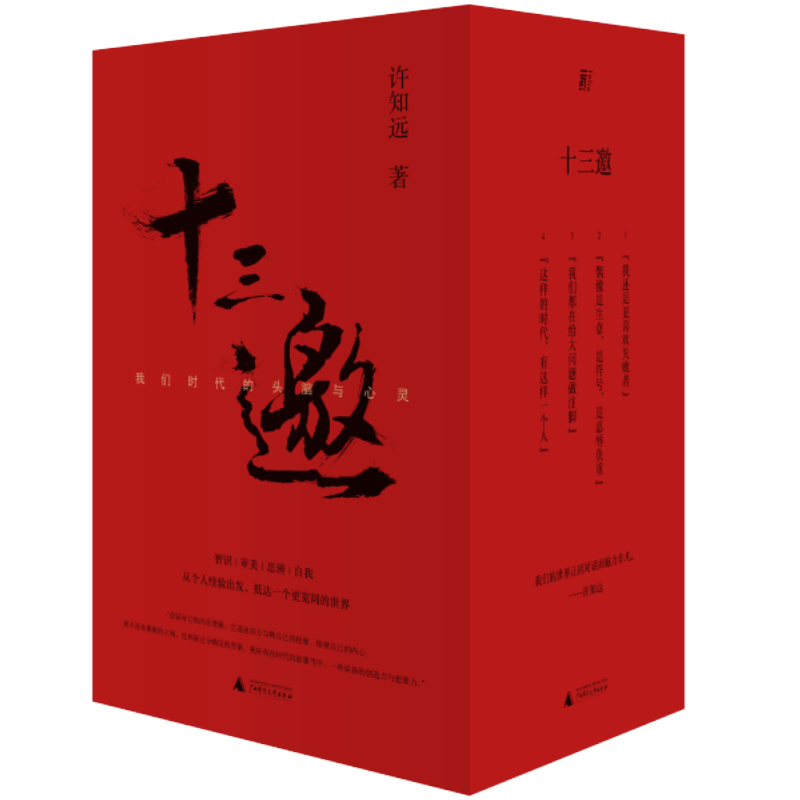

十三邀:我們時代的頭腦與心靈(全四輯)

著者:許知遠

書號:9787559833488

出品方:一頁folio

出版社:廣西師範大學出版社

責任編輯:胡曉鏡 徐露 蘇駿

出版時間:2021.1

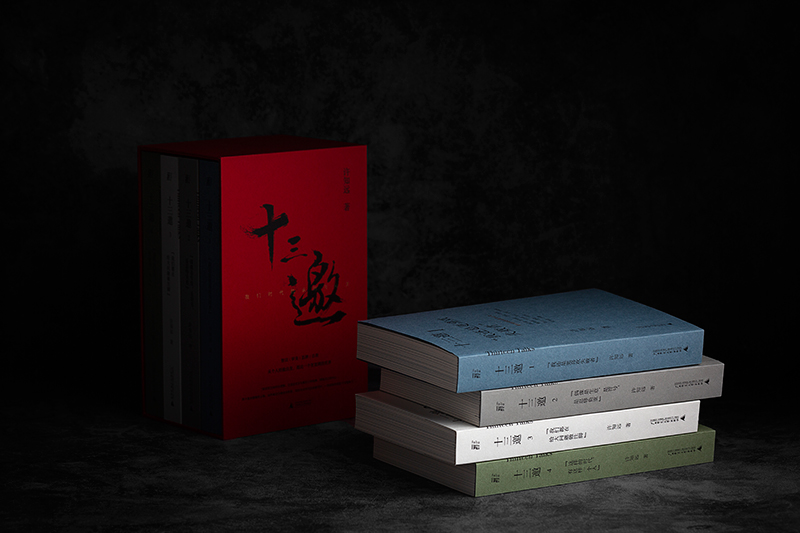

裝幀:平裝帶函盒

開本:32

尺寸:140*213*105

印張:47.625

字數:1100千

頁數:1524

圖片:56

內容簡介

史學大家許倬雲怎樣看待美國滄桑五十年?

功成名就後的張藝謀,如何看待藝術與權力之間的關係?

擁抱娛樂至死時代的馬東為何“底色是悲涼”?

喜歡洞見未來的羅振宇,把做生意視作“最有尊嚴的生活”?

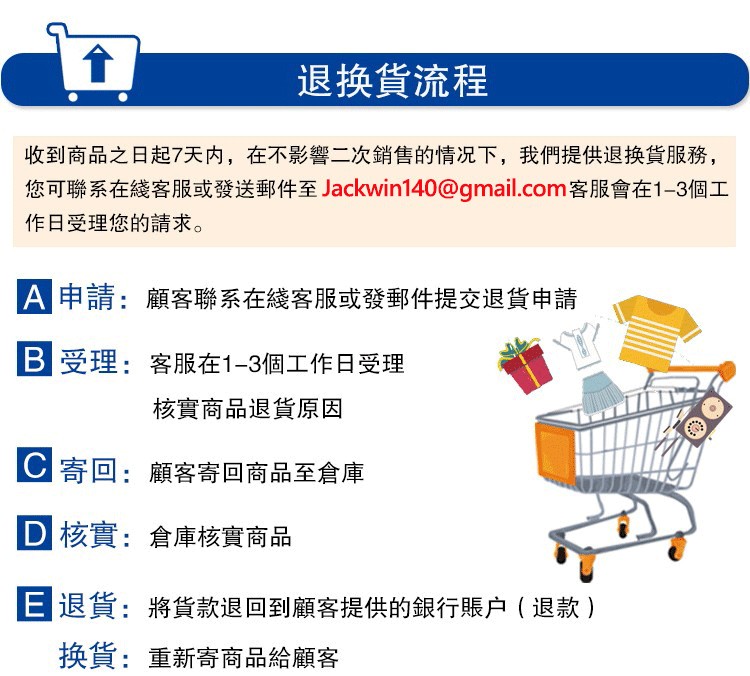

十三邀,是著名知識分子許知遠與各行業、各領域領軍人物共同對個體與時代做出的觀察與思考。他們各自以獨有的視角,在個體與時代、智性與審美、自我與世界、見識與創造等各個方面進行深入的對話與交流,全面展示出我們時代秀的頭腦與心靈對歷史、當下和未來做出的追問和探索。

與視頻節目不同,圖書版《十三邀》打破了1至4季的區隔,重新劃分為藝術界、演藝界、人文知識分子、時代浪潮人物等四大領域,使得每個領域的意見、經驗與心得更加具有模板作用,以不同領域中正在發生的樣本,探求我們這個時代的發展切片,進而帶領讀者在這些對話的碰撞中重新觀察和理解這個世界,我們的世界也正因這樣精彩的對話而變得魅力非凡。

作者介紹

許知遠

作家,單向空間創始人,談話節目《十三邀》《十三遊》主創。

出版的作品包括《那些憂傷的年輕人》《祖國的陌生人》《青年變革者》等,作品被翻譯成英、法、韓等多種版本。

編輯推薦

★ 全民現象級訪談節目《十三邀》全4季內容首度結集,嘉賓陣容強大,訪談深度罕見,堪稱一座時代聲音的紀念碑。

從李安、姜文、諾蘭到畢贛,從羅振宇、馬東、薇婭到李誕,從音樂大師坂本龍一到偶像工業代表人物李宇春,從國寶級史學大家許倬雲,到炙手可熱的明星學者赫拉利,再到備受矚目的人類學家項飆……

52位時代人物的密集對話,呈現一部無國界、跨領域、跨代際的訪談錄,構築成一座時代聲音的紀念碑。

★ 既是許知遠對時代的觀察與理解,也是個體經驗的珍貴呈現:折射時代心靈,探求中國發展的切片,重建對話的精神。

藉由許知遠的知識分子式視角與思考,與我們時代的標誌性人物展開深度的紙上交流:見識的碰撞,智性的互動,審美的交流,從每一個人物的視角,切入歷史與當下的議題,從每一份珍貴的個人經驗出發,抵達一個更寬闊的世界。

★ 對話歷時4年,文稿打磨歷時1年,內容體量遠超視頻;許知遠專門撰寫飽含深情的人物小傳。

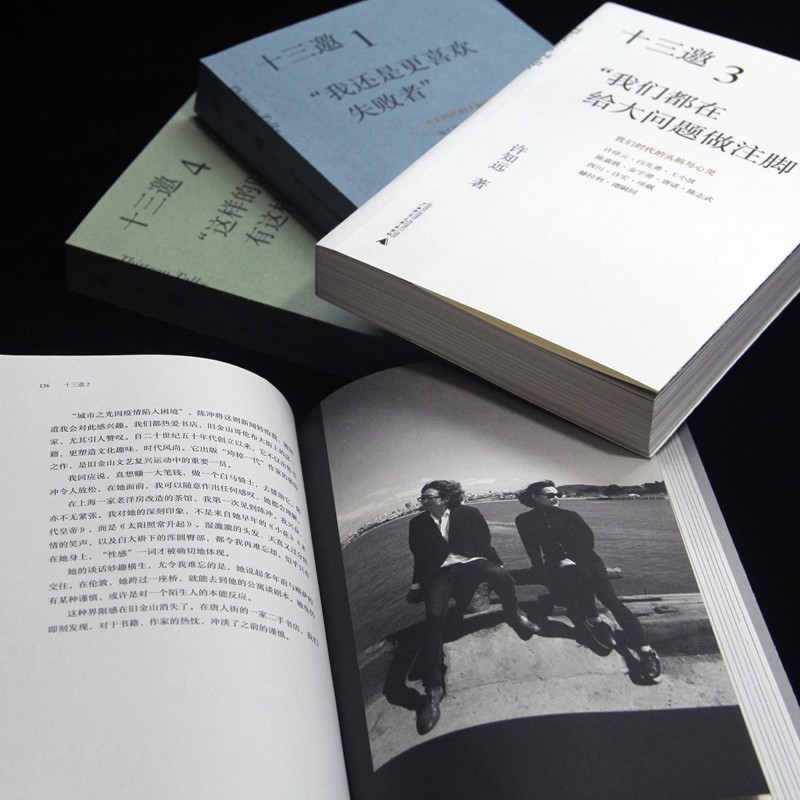

相比剪輯後呈現的視頻節目,圖書版《十三邀》更為忠實、細膩、全面地呈現訪談內容,收錄多個未能被視頻呈現的精彩瞬間和訪談照片。

從視頻到紙書的轉變,更耐讀,更易懂,更具收藏性:定格對話的精彩與寬廣,留存思想的碰撞與閃光,沉澱生活的哲學與思考,呈現我們時代更有溫度和深度的對話美學。

★ 與視頻截然不同的閱讀美學:通過書籍這一更為人性的中介,讀者將不再只是對話的旁觀者,而是深度的參與者。

每位嘉賓均附時間年表,人生軌跡一覽無餘;

許知遠審視與每位對話者的關係,撰寫飽含深情的人物小傳,亦可視為進入訪談之前的一次人物導覽;

新加入大量涉及歷史、人文及行業知識的註釋,構築更為縱深的閱讀場景,方便讀者深入理解。

名人推薦

這些對話以四卷本的形式出現在眼前時,給我帶來另一種慰藉。我的印刷崇拜再度被喚醒,似乎認定唯有印在紙上,才更可能穿越時間。比起節目,它更像是我的個人作品,我們的對話也以更全面的樣貌展現出來。

——許知遠

從上海次採訪到現在近兩年的時間裡,我也只見過許知遠兩回,但是他似乎已經成了一位老朋友。我們是為同一種精神而欣喜,同一種人格而堅持,同一種逝去而悲哀;我們是被同一種情操所感染,同一種養料所滋潤,同一種溫暖所安撫。

——陳沖

精彩書摘

1.【自序】意外的旅程

文/許知遠

“那麼,你最想見到誰”。

我至今清晰記得,2015年初夏的那個午後,在花家地一幢小樓的雜亂會議室裡,李倫、王寧、朱凌卿坐在我對面,和我討論一檔訪談節目的可能性。

這是一個意外的邀請。彼時,我正為創業興奮與憂心,與朋友苦苦支持了十年的小書店,得到了一筆風險投資,它給我們帶來希望,以及更多的煩惱。我在小業主與作家的搖擺,後者的日益模糊令我不安。我亦對自己的寫作不無懷疑,我喜歡的一整套價值、修辭在這個移動互聯時代似乎沉重、不合時宜。

這個時刻,他們出現了。儘管只匆匆見過,我對他們有本能的信任。李倫謙和、富有方向感;王寧敏銳、細膩;總斜身半躺在椅子上的小朱,笑聲過分爽朗,總有驚人之語。

我沒太認真對待這個提議。不過,倘若有些事能把我從辦公室中解救出來,卻不無誘惑。而且,我總渴望另一種人生,水手、銀行家或是一個搖滾樂手,總之不是此刻的自己。採訪是滿足這種渴望的便捷方式,在他人的故事中,我體會另一種生活,享受暫時遺忘自我之樂。年輕時代的閱讀中,法拉奇、華萊士更是傳奇式的存在,他們將對話變成一個戰場、一幕舞台劇。

在一張打印文件的背面,我胡亂寫下了幾個名字:哈貝馬斯、周潤發、黑木瞳、莫妮卡·貝魯齊、王朔、陳沖、比爾·蓋茨、奧爾罕·帕慕克、陳嘉映……他們皆在我不同的人生階段,留下鮮明印記。他們對這串名字頗感興奮,小朱搖晃著腦袋,說這不是十三不靠嗎?

節目就這樣半心半意地開始了。它定名為十三邀,每一季發出十三次邀請,或許,它們也能構成一次意外的和牌。

我將之當作生活的調劑,每當我因公司管理與梁啟超傳的寫作窒息時,就去拍攝節目。打印紙背面的名單無法立刻實現,我們努力去尋找每一個富有魅力的靈魂。他們大多是各自領域的傑出人物——小說家、哲學家、成功的商人、武術名家、導演、演員,令人不安的是,娛樂界佔據著過大的比例,這不僅因為他們有豐富的故事可供講述,也緣於他們可能帶來的影響力,一個娛樂至死的年代。我多少期待借助這種影響力,對知識分子日漸邊緣的趨勢作出某種報復。

我和他們穿過三里屯街頭、在桂林吃米粉、在無人的電影院裡吞雲吐霧,還在九龍的武館裡練習詠春拳……最初目的開始退隱,我越來越被探訪過程吸引,我喜歡和他時而興奮、時而不咸不淡的交談,一些時候甚至陷入不無窘迫的沉默。沉默,與言說同樣趣味盎然。

這個嘗試比原想的更富誘惑。不管多麼自以為是,你都不能通過幾個小時的相處,就聲稱理解另一個人。但談話自有其邏輯,它逼迫雙方勾勒自己輪廓、探視自己的內心。在陌生人面前,人們似乎更易袒露自己。

鏡頭令我不安,它充滿入侵性,尤其在人群中,我尤為不適。我也害怕屏幕上的自己,遠離後期製作,也從未看過一期節目,心中亦多少認定,這並非是我的作品。但我對影像產生了新的興趣,那些無心之語、一點點尷尬、偶爾的神采飛揚,背後的牆壁上的花紋, 皆被記錄下來,它提供了另一種文本。比起寫作,它也是一種更即興的表達,帶來意外的碰撞與欣喜。

我意識到,它逐漸成為我生活的一部分。鏡頭也沒那麼討厭了,它給交談帶來正式感,令彼此的表達更富邏輯與結構。也藉助鏡頭,我的經驗範圍陡然增加,一些時候,甚至是夢幻的。是的,哈貝馬斯與貝魯奇尚未見到,但我的確與坂本龍一在紐約街頭閒逛,在東京與黑木瞳喝了杯酒,與陳沖在舊金山海邊公園的長椅上閒坐。

我同樣不會想到,在薇婭的直播間賣貨,置身於一群二次元少女之中,聽羅振宇講他的商業之道。當接觸到這新的時代精神時,我發現沒有看起來那麼新,亦不像我想的那樣淺。

相遇拓展了感受,又確認了身份。當面前所坐是西川、項飆、陳嘉映時,我清晰的意識到,自己的熱情更為高漲,表達更為流暢,期待這談話不會結束。而吳孟達、蔡瀾又讓我感到另一種人生態度,智性與生活之滋味,缺一不可。

我亦遭遇到嶄新的困擾,被捲入大眾輿論的旋渦。作為一個習慣藏在文字背後的寫作者,這實在是個令人焦灼的時刻,我覺得自己掉入了泥潭。偶爾,我也陷入自我懷疑,是不是不該進行這個嘗試。

短暫的動搖後,一切反而堅定起來。它還帶來一種意外的解放,我愈發意識到表現(performance)的重要性。倘若觀念得到恰當的表現,它的影響將更為深遠。書寫也是多向度的,文字只是其中,聲音、畫面、空間也同樣重要。

這些對話以四卷本的形式出現在眼前時,給我帶來另一種慰藉。我的印刷崇拜再讀被喚醒,似乎認定唯有印在紙上,才更可能穿越時間。比起節目,它更像是我的個人作品,我們的對話也以更全面的樣貌展現出來。

感激也在心中蔓延。我常對李倫與王寧頗感費解,他們對我的盲目信任從何而來。作為製片人的朱凌卿,儘管常有混亂與饒舌之感,但他的敏銳與判斷力,常與我心有靈犀。從小山、劉陽、新力到繼衝、正心、學競、龍妹,我喜歡與導演和拍攝團隊四處遊蕩,在路邊攤喝啤酒。很多時刻,我們有一種家人式的親密,正是這種親密與信任,驅動著這個節目。需要感謝的同事們眾多,我無法一一列舉。雷克薩斯的Kevin與Kathy,亦要特別緻謝,當Kevin說最鍾愛尋找譚嗣同一期時,我感到得覓知音的慶幸。我還暗暗期待,這個節目能延續到第十季、第二十季,如果可能,至少有三十季,邀請每一個人參與對自己時代的理解。騰訊新聞始終是信賴的合作夥伴。

範新給出了出版的提議,並篤信這套書能折射時代心靈。劉婧、晉鋒、丹妮、陳麟、明慧和一頁團隊的編輯們皆參與了編輯與整理。他們都深知,對我來說,一本書永遠意味著最隱秘的歡樂。節目的不足,我尚可推諉給導演團隊,這本書的瑕疵、錯漏,則全歸於我。

2.【推薦序】禮物般的交談時光

文/陳沖

許知遠次在上海採訪我的時候,我也許是有所保留的,那時我還不認識他。如果現在重新做一回是否會更好些?不過從陌生到了解的過程應該也是有趣的吧。忘了那次我們具體聊到了些什麼書,但我清晰記得當時的那份驚喜和感動——這個比我小十幾歲的人居然也愛老書——那些我年輕時代迷戀的東西,不,那些我至今仍然迷戀的東西。

2019年的春天他來舊金山,我們一起去了一家叫“綠蘋果”的書店,這個不起眼的地方是我在這座城市的聖所。美國的商店一般關得早,但“綠蘋果”開到晚上十點半,我喜歡晚飯後來這裡逗留,在舊書堆裡慢慢翻閱,那些悠哉悠哉的時光是幸福的。孩子們還小的時候,我常帶她們來這裡買書,後來大些了,她們就把看過後不再需要的書拿回書店去賣掉、捐掉或換新書,呵,那都是在她們發現亞馬遜之前。許知遠那天跟我在“綠蘋果”的書架間閒逛,隨意聊著各自喜歡的書籍,一份默契感油然而生,對於生性慢熟的我來說這是很少有的。

後來,我們的對話也經常從書開始。我在泰國拍戲的時候,正逢雨季,雨水蒙住了窗外面的湄南河,把我像蠶蛹一樣裹在屋裡閱讀、聽音樂,與世隔絕。接連不斷的傾盆大雨讓我想起毛姆的精湛短篇《雨》,就跟許知遠聊起了毛姆在東南亞和太平洋島嶼寫下的一系列悲劇,都是關於亞寒帶的歐洲人到了融化與腐蝕一切的熱帶後的生活。也許我倆都屬於那種有古典情懷的人吧,從毛姆的作品,我們聊到悲劇的價值。古希臘思想家亞里士多德認為,只有在悲劇中靈魂才得以洗禮和昇華,它是人類精神生活的必要部分,而今天,悲劇作為一個劇種被誤認為是負能量。

記得那天我還給許知遠發了我酒店的照片,他說很像他在仰光時住過的 The Strand(斯特蘭德酒店),那是他十分喜愛的殖民地式建築。說到他的仰光之旅,又讓我聯想起他寫的遊記,其中提到了我非常欣賞的作者奈保爾。許知遠說奈保爾是他的最愛,深刻影響了他觀察世界的方法。就這樣,我們的對話從毛姆的殖民地作品繞到了奈保爾的後殖民地作品——兩個截然不同的人生和時空,兩個針鋒相對的視角和風格。我們似乎總是這樣,問一下互相在看的書,然後漫不經心地閒聊,有一搭無一搭的,卻也說出了不少內心深處的感想。

其實,從上海次採訪到現在近兩年的時間裡,我也只見過許知遠兩回,但是他似乎已經成了一位老朋友。或者用他的話說,是兩個小朋友在聊天,傻乎乎的,特開心。或者說得嚴重一點,我們是為同一種精神而欣喜,同一種人格而堅持,同一種逝去而悲哀;我們是被同一種情操所感染,同一種養料所滋潤,同一種溫暖所安撫……

人生軌跡中有無數擦肩而過的陌路人,偶爾我們幸運地跟另一條軌跡志同道合一段,也許是半輩子,也許是半天,也許是半小時,都是禮物,值得珍惜。